当記事はChatGPTが出力した文章を使用しています。

このゲームの関連記事

前回

if文

「収穫できる時だけ収穫する」=ムダ打ちしない省エネループ👇

while True:

if can_harvest():

harvest()

-

can_harvest()が True(足元が収穫OK)ならharvest()実行。 -

False(まだ未成熟)なら何もしないで次ループ。

-

ポイント:

can_harvest()の呼び出し自体に1ティックかかるから、同じループ内で2回以上呼ばないのがコツだよ(1回で判定→分岐)。

“速すぎて刈れない” 問題を避ける👀

スピードUPで「成長より手が早い」状態だと、ひたすら空振りになりがち。

少し待ち時間を入れてあげると安定するよ。

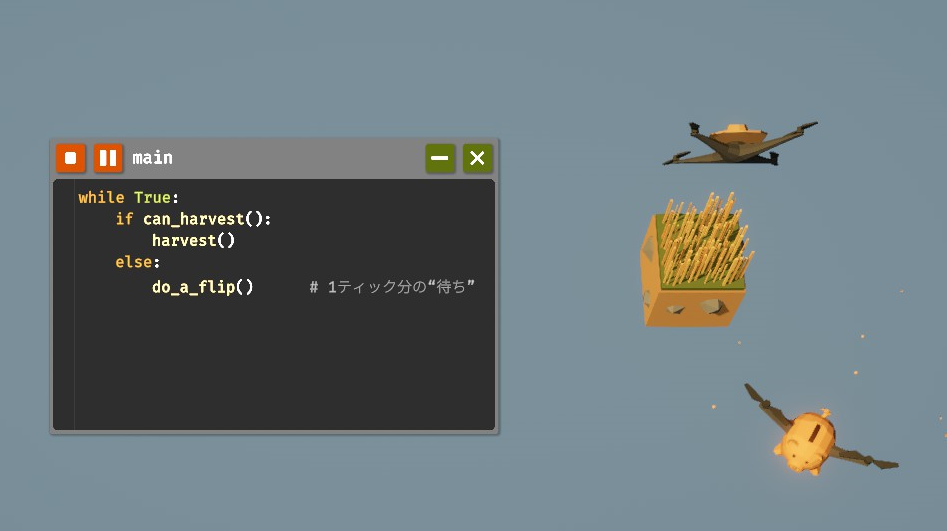

見てて楽しい・待ち時間入り版🥳

while True:

if can_harvest():

harvest()

else:

do_a_flip() # 1ティック分の“待ち”

もっと待つ(成長が遅い時)

while True:

if can_harvest():

harvest()

else:

do_a_flip()

do_a_flip() # 2ティック待ってから再チェック

-

考え方:

1回のループで「チェック1ティック+(必要なら)フリップで待つ」を入れて、

成長タイミングに被るチャンスを作る感じね。

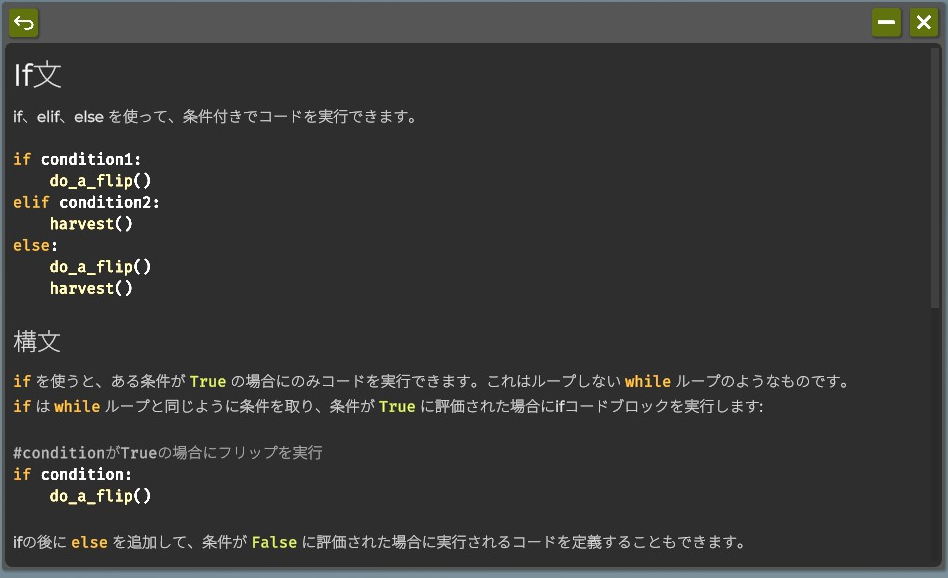

if / elif / else の使い分け(今はこう覚えよ)

-

if … 条件を満たしたら実行

-

elif … 別の条件で分岐(今回は他条件がないので無理に使わなくてOK)

-

else … どの条件も当てはまらない時の処理

今の手持ちだと、if + else の2本で十分キレイに書けるよ👌

よくあるミス💣(ここだけチェック)

-

:(コロン)忘れ →if can_harvest():/while True:どっちも最後に必須 -

インデントずれ → TabだけかSpaceだけに統一(混在はエラー)

-

Trueの Tは大文字、can_harvestの 小文字/アンダーバーも厳守 -

if can_harvest:(← かっこ忘れ)じゃダメ。関数は()を付けて呼ぶ!

どれを使えばいい?あいらのおすすめ🌟

-

まずは最小構成(上の一番シンプルなやつ)で挙動確認。

-

「全然刈れない/空振り多いな?」って感じたら、elseでフリップ1〜2回追加してリズム調整。

-

成長→収穫のテンポに合わせて最適な“待ち”を詰める。

コードの実行にかかる時間

-

このゲームはティック(tick)っていう“カチッ”単位で時間が進むよ。

-

実行時間は「文字数」じゃなくて、実際に実行されたステートメントの数で決まる。

-

1コマンド=だいたい1ティック。だから長いコードでも、動かない行は時間ゼロだし、短いコードでも毎回いっぱい実行されれば時間がかかるって感じ。

いま使えるコマンドのコスト感(超重要)

-

can_harvest()→ 1ティック(説明文に明記されてたやつ) -

harvest()→ 体感 1ティック -

do_a_flip()→ 体感 1ティック -

構文だけの行(

while True:とかif ...:)→ 0ティック -

コメントや空行、インデント → 0ティック

ポイント:分岐やループ自体は時間を食わない。

食うのは中で呼ぶ関数(harvest/flip/can_harvest)だよ。

実行時間はこう数える(例)

例1:ずっと収穫

while True:

harvest()

-

1周あたり 1ティック(

harvest()だけ)

例2:チェックしてから収穫

while True:

if can_harvest():

harvest()

-

収穫できる時 → 2ティック(check1 + harvest1)

-

できない時 → 1ティック(check1 だけ)

例3:待ちを入れる(空振り減らす)

while True:

if can_harvest():

harvest()

else:

do_a_flip()

-

収穫できる時 → 2ティック(check1 + harvest1)

-

できない時 → 2ティック(check1 + flip1)

do_a_flip()を2回にすれば“待ち2ティック”になるよ。else:側の回数でリズム調整するのがコツ💡

「コードが長い=遅い?」への答え

-

文字数や行数そのものでは決まらない。

-

実際に走った関数呼び出しの累計が実行時間。

-

だから、長いけど条件次第で滅多に通らない枝はコストほぼゼロ。

-

短くても毎周

can_harvest()を2回呼ぶ…みたいなのは無駄に遅くなる。

-

スピードアップの影響

-

「速度2倍」は1ティックの“現実時間”が短くなるってこと。

-

でもゲーム内ロジックはティック基準だから、コード設計はティック数で考えるのが正解👌

もし「今の畑で最適な“待ちティック数”が知りたい」ってなったら、else の do_a_flip() の回数を 1 → 2 → 3 と増やしてみて、

-

空振りが多い → 待ちを増やす

-

成熟しても刈り逃す(腐る) → 待ちを減らす

でチューニングしてこ〜🌾🤖✨

ティックは秒数では表せない?

なんで固定じゃないの?

-

スピードUPとかで「1ティックの実時間」が短くなったりする⚡

-

ポーズ/負荷/描画などの影響もあるから、常に○秒=1tickとは言い切れないの。

でも“だいたい”の秒換算はできる?👉できる(自分の環境で計測)

いま解放されてるコマンドだけでできる簡易キャリブレーション💡

方法A:フリップ数から求める(超シンプル)

-

このコードを走らせる(1ループ=1tick)

while True: do_a_flip() -

スマホのストップウォッチで10秒測りながら、フリップ回数を数える。

-

計算:

-

ticks/秒 ≈(フリップ回数)/ 10

-

1tick ≈ 10 /(フリップ回数) 秒

-

例:10秒で 28回 回ったら → 1tick ≈ 10/28 ≈ 0.36秒

※ スピードアップを取ると値が半分くらいになるなど、変化するよ。

方法B:成長サイクルから求める(実務向け)

いま使える if + can_harvest() で「収穫間隔のtick数」を出すやり方👇

while True:

if can_harvest():

harvest()

else:

do_a_flip() # 待ち1tick

-

elseでフリップ1回=1tick待って次チェック。 -

収穫と収穫のあいだに出たフリップ回数を F と数える(目で数えるだけでOK)。

-

その間の総tickは 約 2F + 2(チェック+待ちが2tick/周、最後にチェック+収穫で+2)。

ここで方法Aで出した「1tickの秒」を掛ければ、作物の実時間の育成秒が概算できるよ🌾

まとめ(ギャル要点)

-

1tickの秒は固定じゃない(速度UPや環境で変わる)。

-

でも自分の畑で計るなら、

-

A:

do_a_flip()連打で tick/秒を測る -

B:

if can_harvest()ループで 成長tickを数える

-

-

秒換算=(tick数)×(1tickの秒) でOK💪